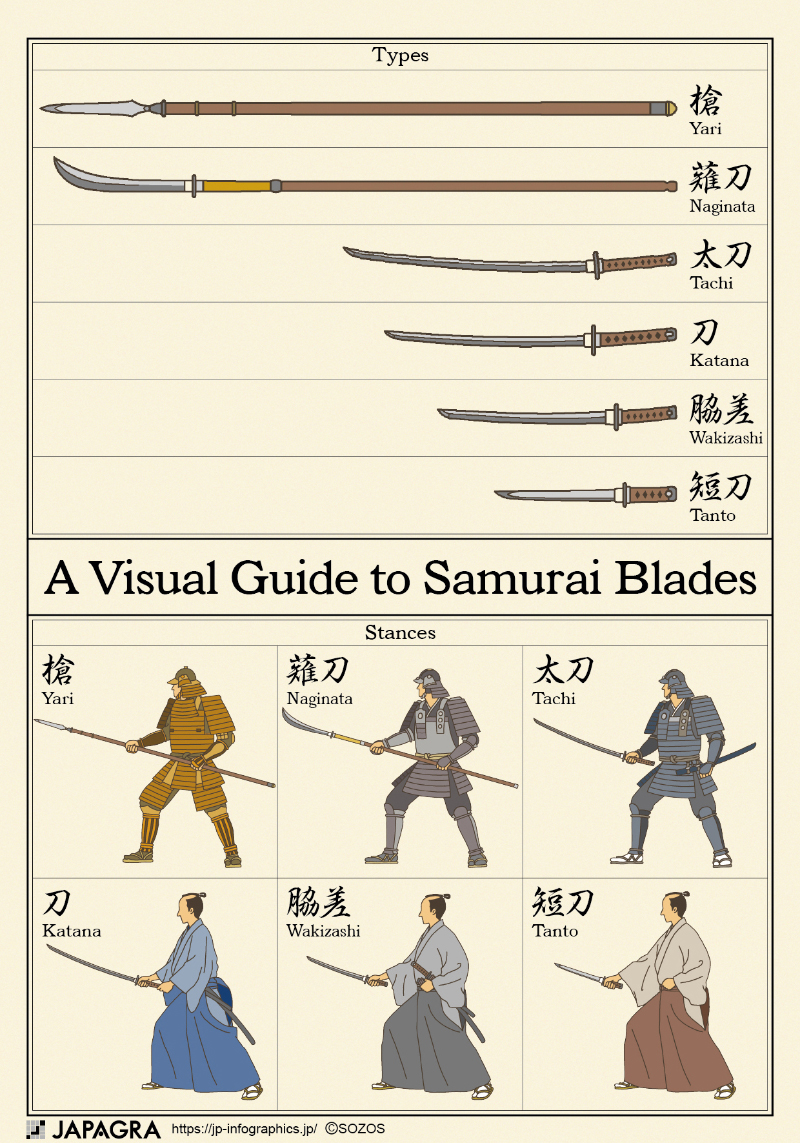

日本の刀剣

単なる武器としての役割を超え、日本の美意識と精神性を宿した芸術として世界中から高い評価を受けている、日本の刀剣。

各時代の戦い方に応じて形状が進化する中で、数々の名刀が生まれるとともに、刀剣は武士道の精神や日本文化の象徴として今日まで受け継がれてきました。

ここでは代表的な刀剣について、それぞれの形状や得意技、持ち方などを紹介します。

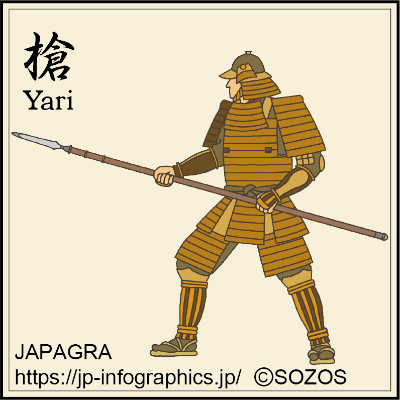

槍は戦国時代を代表する実戦的な武器で、長い柄の先に鋭い刃(穂)が取り付けられています。、刃渡りは通常約30〜40cmで、全長は約120〜210cm。得意とする技は「突き」。両手で柄を握り、体を低く構えて槍先を突き出すのが基本の構えです。敵との間合いを保ちながら、一瞬の隙を狙って攻撃します。武士のみならず、足軽による集団戦でも広く用いられました。

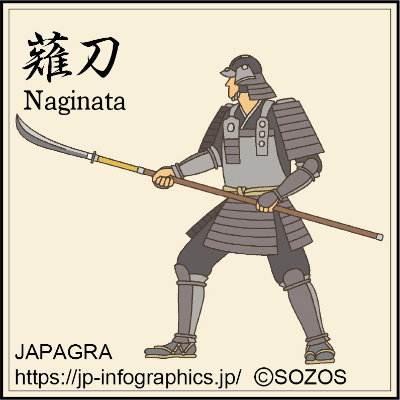

薙刀は、湾曲した長い刃を柄の先に備えた武器で、平安時代に登場しました。徒歩での戦いに適し、武士のほか、僧兵や武家の女性たちにも用いられました。刃渡りは約40〜60cm、全長は約150〜200cm。通常は両手で構え、長いリーチを活かして広い範囲を制することができます。主な技は、大きな弧を描く斬撃や払いで、相手の足元や胴を狙って攻撃します。

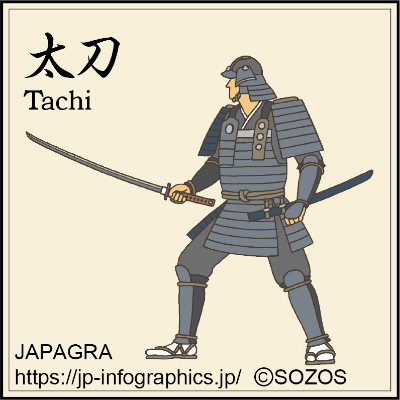

太刀は、馬上戦を想定して発達した刀剣です。刃渡りは約60〜90cmと長く、反りが深いため、馬上で片手に手綱を、もう一方に太刀を持って斬り下ろすのに適していました。構えは基本的に片手持ちで、携帯する際は刃を下にして腰から紐で吊り下げる〔佩(は)く〕のが特徴です。武士による馬上戦が主流だった平安時代から鎌倉時代に主に使用されました。

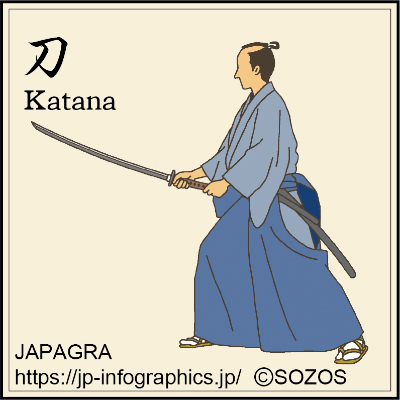

刀(打刀)は、日本刀の中でも最も広く知られる形です。刀身はおよそ70cm前後で、太刀に比べて反りが浅め。腰帯に刃を上にして差す点が、太刀との大きな違いです。両手で柄を握る構えを基本とし、鞘から刀を抜いて一気に斬る技も得意とします。接近戦でも扱いやすく、攻守に優れることから、江戸時代末期まで広く用いられました。

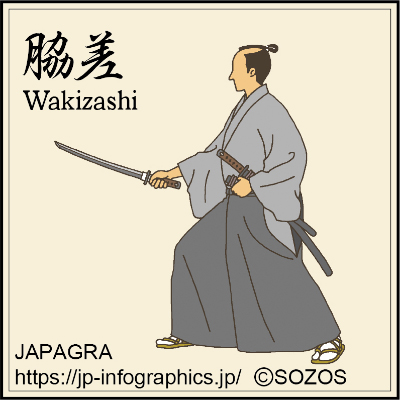

脇差は、刀と対をなす補助武器で、刃渡りは約30〜60cmと短めです。基本的に片手で扱い、長い刀が使いにくい室内や接近戦で重宝されました。江戸時代に、刀と脇差を一緒に差す「大小二本差し」が武士の正装として義務化されたことで、脇差が普及しました。また、町民にも護身用として脇差の所持が認められていました。

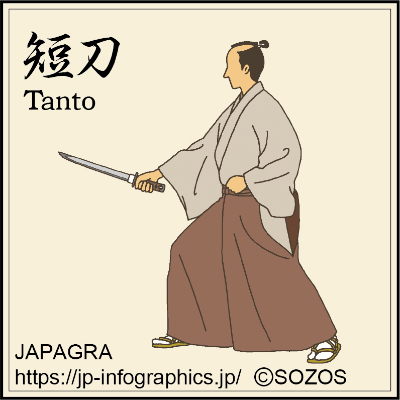

短刀は、刃渡り30cm未満の短い刀で、携帯のしやすさが特徴です。主に護身用で、武家の女性や子どもに守り刀として持たせたほか、自決の際にも用いられました。基本的に片手で扱い、至近距離での戦いに適しています。素早く刺す、突くといった攻撃に優れ、懐に忍ばせて奇襲や待ち伏せに使われることもありました。

参考資料

・日本刀入門 この一冊で魅力がわかる 刀剣ファン編集部 (著), 土子民生 (監修)

記事制作